1945 年出生于上海,现工作、生活于浙江天台。1986年至1989年在中国美术学院师从万曼(Maryn Varbanov)研究软雕塑,20世纪80年代末开始进行养蚕艺术实验。30余年来,梁绍基潜心在艺术与生物学、装置与雕塑、新媒体、行为的临界点上不断探索,创造了以蚕的生命历程为媒介、以与自然互动为特征、以时间和生命为核心的“自然系列”。他的作品充满冥想、哲思和诗性,并成为虚透丝迹的内美。

艺术家梁绍基与他的作品《醉》在明珠美术馆展出现场

正如梁绍基所说:“当我回到织物原始的起点,发现了存在于科学与艺术、生物学与生物社会学、纺织与雕塑、装置、行为艺术的临界点。蚕丝对我而言,便是时间与生命的结点,绵延旅行过程的显像,它划出了一道无穷大也无穷小的‘一’。而象征生命的蚕丝——柔弱欲断,然而又似断非断,显示了顽强的生命意志、百折不挠的生存信念、以柔克刚的能耐及其绵绵伸延、永无止境的生命关联。”

艺术家梁绍基作品《醉》在明珠美术馆展出现场

艺术家梁绍基的作品《醉》放在“日常与非常”篇章里,是在2020年疫情背景下,在一种非常态中对当下的反思和讨论。艺术形式上采用了综合材料,有他惯常用的代表生命轮回的蚕丝,有象征工业科技的三角锥和球形烧瓶,有贴近自然生活方式的陶器。蚕丝像白云般弥散在铝塑板上,缠绕在器皿上,在光照下泛起丝光涟漪,宛如生命呼吸在颤动。以《醉》为名,烧瓶里特意放了红色酒糟,酒味弥漫可以嗅闻,拓展作品的感官体验。而将嗅觉带入视觉艺术作品中,某种意义上这也是一件与展览第七篇章“联觉与自然”相关的作品。

艺术家梁绍基作品《醉》局部

我是以纤维作为创作媒介的,“土”这个课题在原始艺术里与纤维是孪生姐妹,古代文化里可以看到很多陶艺制品。从中国的黄河、长江流域,到希腊、玛雅,编织与制陶都与人类早期生活休戚相关,并且逐渐在使用过程中产生审美,慢慢生成了编织艺术和陶艺。与之后出现的铁器、金属相比,纤维与陶土跟人更加亲和。

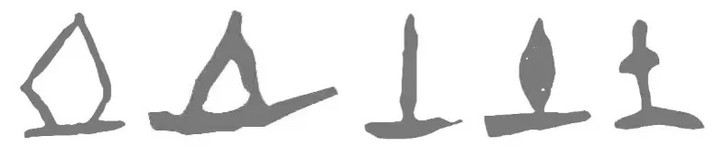

“土”字 早期的不同写法(图源网络)

现在很多陶瓷展览多在谈论陶瓷的工艺和形式,“从泥土到语言——以陶瓷为媒介”展览更注重的是概念,回到陶瓷的本初——泥土。从字典里可以查到,“土”字最早的写法是下面一横,上面像长了一片叶子,叶子生长,其中是有生命意识的,是一个生长的过程。陶艺发展的过程是人类进化的过程,艺术诞生的过程。在“土”里面,有生命、时间、历史、记忆、家园,乃至人类的悲欢,都尽在土之中。从土衍生展开,又对当下情境进行抒发,我对这个议题比较感兴趣。

艺术家梁绍基作品《醉》局部

因为疫情,经历过“向死而生”的境况体验,促使我们回到生命的始点和创造的初衷去洞察,激起对现在人类所谓的“文明进程”的反思。人类妄自尊大,肆意破坏自然,遭到了黄牌警告。疫情使我感觉到,崇拜物质,崇拜经济,过度迷恋高科技,就会违背很多自然规律,产生冲突。所以我这次展出的作品《醉》里运用了玻璃化工瓶,这是一种高科技的产物,而陶土是一种原始自然的材料,它们之间进行对话,由我来揭示。

艺术家梁绍基作品《醉》局部

两个包裹着化工瓶的陶器,都是破碎的,就像现在的地球一样,自然绿色被大面积破坏。球状玻璃化工瓶是科学器皿,外面黏合包裹的陶土却像是古代酒器造型,两个“耳朵”是用牛骨头翻模黏上去的,像手一样,从瓶身冲出来,有一种在疾呼、挣扎的感觉。这种怪异造型生成的破碎、混乱感,不正是世界现在的状态吗?

艺术家梁绍基作品《醉》局部

以土为骨架,《醉》里我采用了多种材料,除了易碎的玻璃化工瓶、破碎又被黏合的陶土器皿,还有柔弱的蚕丝,锋利的、脆弱的、温暖的、冰冷的,都混杂在一起,打破陶瓷工艺原有的语言表达。而出乎意料加入其中的红色酒糟,使这件作品不仅仅有视觉,更增加了嗅觉,酒糟的红色,变成了一种血腥,人类迷醉在其中。

艺术家梁绍基作品《醉》局部

陶瓷创作是触摸的艺术,它在泥土阶段是一种很敏感的材料,陶泥一戳就留下了痕迹,这与我常用的蚕丝有很多近似之处,蚕丝更加微弱,留下微乎及微的痕迹,这些都体现了自然的敏觉性,以及自然变化的丰富性。蚕丝特别有生命意识,它柔弱,却又那么有生命力,和其他材料交织在一起,呈现一种生存的状态。

艺术家梁绍基作品《醉》局部

这次我尝试了熏烧陶,用炭烧,不上釉,熏过之后陶器表面自然呈现烟雾状。熏烧过程中,窑温稍稍差一点就完全变样了,有很多意料外留存的色彩,这种不可控性,正印证了我们现在的生存状态。蚕丝附着上去的痕迹也跟以往不同,异化了的形态,说明当下生命的遭遇。

《雪丝残梅》,梁绍基,2017,瓷、丝、茧(图源香格纳画廊)

陶瓷和蚕丝的结合,现在大家看到的是一种组合方式,还有其他形态在实验中。蚕丝柔而温,陶瓷刚而冷,但二者都肌理细腻,蚕丝的白、瓷釉的白,非常亲和,所以它们的结合形态很多变。其实就看如何从你自己的视角来认知这个对象,你去揭示它,慢慢生成一种观念,开辟认知世界的一条新途径,让别人为之眼前一亮,这就是艺术家的任务。

我始终在关注生命和时间,对秩序、无常与有常的关注和领悟比以前越来越多了。现在我最关心的是,面对当今高科技的发展,人类要走出地球到太空里的时候,反而应该要回去源头,去看一些早期的经典著作,退一步进两步,这样才能从原始的本初出发。

/梁绍基

梦蚕,梦丝,梦蝶,梦花,梦我?

蚕梦,丝梦,蝶梦,花梦,我梦?

蝶恋花,花恋蝶,花恋梦,蝶梦花?

/梁绍基

丝影 1,梁绍基,2008,摄影

彩色C-Print,80 × 80 cm

丝影 3,梁绍基,2008,摄影

彩色C-Print,80 × 80 cm

丝影 4,梁绍基,2008,摄影

彩色C-Print,80 × 80 cm

丝影 5,梁绍基,2008,摄影

彩色C-Print,80 × 80 cm

《丝影》系列作品中,我使用特殊的虚透之极的箔片作为摄影媒介。我发现了蚕丝箔片结构之谜:蚕吐丝运动轨迹呈绵延不断的8字型,由于丝的交织不在同一个平面上,其折光现象生成了旋涡,展开一个虚静、虚薄、虚灵的空间氛围。一切渐渐消隐却又在虚空中浮现出没,这正是生命、时间、历史的当下面容,一种“恍若隔世”又“恍若重生”的状态,一种海德格尔所描述的存在和存在者。

我通过如此的丝箔去拍残荷,生成了充满文人水墨趣韵的图影。

雪蝶、梁绍基、2014,摄影

爱普生艺术微喷、增强粗面美术纸

40 × 60 cm

火之祭、梁绍基、2012,摄影

彩色C-Print、39 × 60 cm

蝶恋花,梁绍基,2012,摄影

彩色C-Print,39 × 60 cm

另外一组作品包含多件摄影作品,蚕化成蝶,庄周梦蝶,这都与蝶有关。在《火之祭》这件中,蝶飞舞似花,我使用了一种夜巡的工具灯,看起来很像炉火,营造出仿佛蝴蝶用生命在祭奠的感觉,祭奠的过程也是它消亡到重生的过程。《雪蝶》这件作品,蚕吐丝覆盖在表面,好似大雪落地,而蝴蝶依旧附于其上扑棱棱震动着它的翅膀。在寒冷的冬天,还有如此强的生命了,我目睹了它生命的悸动。《蝶恋花》这件的基本主题是蝴蝶,蝴蝶情态似花。整个这一组是在试图探讨花、蝶、丝、梦的关系,吸收了抽象的趣味和中国文人画的意境,通过摄影的手法呈现。

/梁绍基

艺术家梁绍基在明珠美术馆“以花之名”展览现场