1968年出生于福建德化,来自德化传承百年的制瓷世家,从其曾祖父苏学金创立“蕴玉瓷庄”至今,传至他手中已是第四代。蕴玉瓷庄始于清代末年,由德化著名制瓷大师苏学金创立,他在1915年的巴拿马万国博览会上凭借作品《梅花》获得金奖,这是德化陶瓷在大型国际展览评比中首次获奖,由此奠定了蕴玉瓷庄在国际上的艺术地位,随后“苏派”制瓷艺术在世界范围声名大噪。

艺术家苏献忠与他的作品《等花开》在明珠美术馆展出现场

苏献忠的艺术创作以陶瓷为主要表现媒介,30多年的创作不仅继承了传统陶瓷工艺的精髓,并通过自己对当代艺术的不断思考让其作品穿梭于古典与当代之间。他以东方佛教哲学禅思作为作品观念的根基,尝试通过作品去阐释和解读在历史与时代飞速演变的过程中,当下的人们如何面对各种随之而来的社会问题,以及如何去坚守个人的内在信仰。苏献忠通过白瓷独特的视觉艺术属性在不同文化中自由地游弋,让这种古老的材料与工艺散发出诗性灵魂。

我家世代是做陶瓷的,到我是第四代。我一直在以陶瓷语言创作,中间有一段时间也考虑过跨界,尝试更多的综合材料,后来想想,严格说来,陶瓷材料我还没有好好做过。从2016年开始,我很认真地对陶瓷材料做了一些思考,我这一辈子可能就是以陶瓷为媒介,再也没有其他材料了。德化白瓷的特点就是纯粹,因为它是一个以白为主的材料,工艺上,在中国以瓷作为雕塑,也是很少见的表达方式,这种白的纯粹性也符合当下的某种语境。

《纸》,苏献忠,2020,德化白瓷、砖 *鸣谢Ting-Ying Gallery

《纸》系列创作是我2016年开始尝试用传统工艺里的某些手段做一些新的表达。做出来以后反响挺好,很多人对这件作品都有一定的感受,都会问我一个我很怕的问题:“你怎么会想到这样做?”因为到今天我也不知道我为什么会这样做,我的整个创作经历都是想到了就去做,逻辑性不是特别强。

《纸》,苏献忠,2020,德化白瓷、砖 *鸣谢Ting-Ying Gallery

“纸”下面的砖是拆下来的老窑砖,用来承载这沓“纸”。要有瓷“纸”的细腻首先要有这个窑砖来支撑它,经过窑火的烧制,才能表现出这种细腻,所以这两者之间有很紧密的关联。

《纸》,苏献忠,2020,德化白瓷、砖 *鸣谢Ting-Ying Gallery

我一直强调我是个手艺人,所以我在创作上会强调工艺的完整度,这种工艺完整度跟观念有些区别,我更强调的是通过这种完整度来表达我的某种情绪。我的日常生活都跟手艺有关,我更喜欢把传统手工艺里面那些未成熟的表达或者从未说过的事情重新表述。

艺术家苏献忠作品《纸》局部

像我做《纸》,做《等花开》,其实运用的都是传统手工艺里面很重要的工艺手段,只是这种工艺手段大家都是常态化地去表达,而我做了一个转换,通过再现或放大,语境上做某种转化,更符合当下的生活方式,让人们看到传统手工艺的另外一个层面。我所要表达的都是以前从未讲过的事情,这对我来说更有意义。这种转换大家好像觉得也还有点意思,我就挺开心的。

/苏献忠

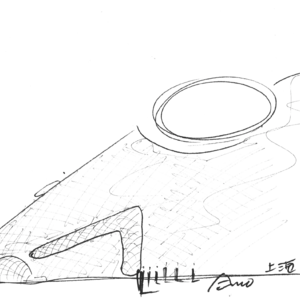

《等花开》这种瓷花的做法是德化传统工艺里很重要的一个类别,叫捏塑。以前这种手法用来做传统人物的璎珞装饰,比如簪花仕女等等,从清末才开始成为一个独立的类别。这个类别说来渊源很长,我为什么会做花?因为我们家4代人都跟瓷花有关系。我曾祖父1915年巴拿马世博会的获奖作品,就是手捏的瓷梅花。从他开始,这种做花工艺被单独拎出来成为一种独立呈现,到今天它形成一个体系,在整个德化“满园盛开”,涌现各种花的表达方式。

艺术家苏献忠作品《等花开》(局部)在明珠美术馆展出现场

一路走来,从我曾祖父到我爷爷,到我父亲,到我今天做花,其实我们也在等着这个花开。早年我跟父亲学做花,两个人经常比赛,看1小时谁做得多,我永远比他少了那么三四朵。除了学艺时期,之后我基本上没做过花,总感觉词不达意,我没办法表达花的时候,不愿意去碰这个话题。直到2020年,我重新思考了这个话题,想到从曾祖父到今天,花跟我们整个家族的紧密关联,这100多年来,灿烂过吗?我不知道,花开花落倒是经历过,这个过程让我有点感触,所以2020年从3月到10月,我一直在做这个花。

艺术家苏献忠作品《等花开》(局部)在明珠美术馆展出现场

《等花开》,“等”是在某种时间状态下,人在等,“花开”也是一种时间状态,这种状态让我觉得挺有意思。我的长辈们做的花符合他们那个时代的生活语境的,我会更注重我们今天的时代特性。有人说现在是一个混合时代,没有太多界限,所以我做花用的颜色也是相对偏混色的感觉。很多看到的人会说:“这像小姑娘做的。”我说:“那就对了。”(笑)这说明我的心态还年轻,我要一直保持良好的心态,去面对接下来的创作。

艺术家苏献忠作品《等花开》(局部)在明珠美术馆展出现场

中国传统在瓷塑捏花上相对偏重工艺手段,我现在尽量在回避,只是让它有一个简单的形,表达我的某种情绪。做手艺其实就是“磨性格”,像做瓷花,捏一个粘一个,可以做一整天。做“花”或者做“纸”的过程我是极其享受的,因为在这个过程当中我可以做白日梦,是我感觉挺好玩的一个过程。

/苏献忠