维克多·雨果

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 布面油画 27.1*21.7cm这幅画是路易·布朗热(Louis Boulanger)在卢浮宫1839年举行的巴黎绘画沙龙上展出的维克多·雨果巨幅肖像画的复刻品,该沙龙是当时艺术界一年一度最重要的盛会。该作品原作目前保存在位于根西岛的雨果故居——“高城居”(Hauteville House)中。复刻品由画家布朗热特意为朱丽叶·德鲁埃(Juliette Drouet)所做,以表达对爱情的承诺。年轻的浪漫主义画家路易·布朗热是维克多·雨果的挚友,后者常称其为“我的专属画家”。布朗热在雨果作品的启发下创作了诸多油画作品,并为雨果家族绘制了一系列家庭画像。在布朗热的画笔下,维克多·雨果这位偏爱简单服饰的文豪身着朴素的黑色西装,借以突出国王查理十世授予他的荣誉勋章的红绸带。画中雨果严肃正经的黑色礼服显示出其年少有为的法兰西文学院候选人及随后1841年当选为文学院院士的身份,而他的半长发则烘托出诗人的诗意。

维克多·雨果画像

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 布面油画 137 x 109.1 cm这幅雨果坐像创作于1878年11月,彼时雨果刚刚从根西岛回到巴黎。1879年该画于巴黎绘画沙龙展出。 里欧·博纳(Léon Bonnat)是法兰西第三共和国的著名画家,曾为多位名人绘制过肖像画。这幅画中的雨果肖像已成为其经典形象之一。此画根据同时期著名摄影师纳达尔(Nadar)镜头下的雨果创作而成,画中沉思的老人手肘支撑着桌面,头斜靠在手上,仿佛在总结其一生的斗争,又仿佛在思索未来。画像整体风格偏正式,既表现了雨果作为诗人的一面(其手肘下压着荷马的书籍),又展现了其守护者的形象。这一形象为大众熟知,成为雨果的经典肖像画。雨果逝世后,博纳的雨果肖像原作成为雨果孙女让娜(Jeanne)的私有财产。1903年,为庆祝雨果故居博物馆向公众开放,雨果的挚友保罗·默里斯(Paul Meurice)请一位学生丹尼尔·索柏斯(Daniel Saubès)为此画做复刻品,随后复刻品经博纳亲自检验并签名。

正在阅读的莱奥波尔蒂娜

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 布面油画 73 x 60 cm路易·布朗热和奥古斯特·德·夏特林这两位浪漫主义画家都曾为维克多·雨果及其家人作画。长女莱奥波尔蒂娜最受雨果宠爱,她四岁和十一岁时,布朗热和奥古斯特·德·夏特林都曾为她创作画像。奥古斯特笔下的少女端坐在绣满花朵图案的扶手椅上,正在阅读描绘中世纪彩绘手抄本,画面暗示了她的父亲维克多·雨果是《巴黎圣母院》的作者。 1843年,新婚的莱奥波尔蒂娜意外溺亡后,这幅画像成为雨果寄托哀思之物。此后,雨果一直未从悲伤中走出来。该画像中莱奥波尔蒂娜所穿的长裙也被雨果夫人当作爱女的遗物保存下来。雨果在《静观集》中如此描绘:“啊!如此美丽的裙子/我的女儿曾穿过它,你们还记得吗?”

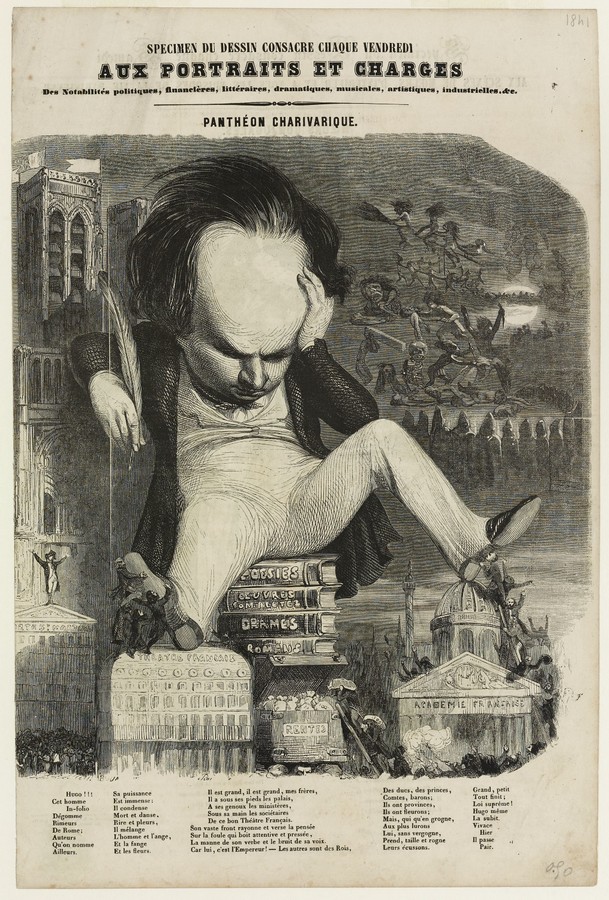

《维克多·雨果,嘈杂的先贤祠》,《嘈杂声》杂志第345期

维克多·雨果:天才的内心 版画 / 木刻版画 38.6 x 24.4 cm19世纪30年代早期媒体兴起,讽刺漫画随之出现并迅速走红。本杰明·鲁博为讽刺杂志《嘈杂声》创作的《嘈杂的先贤祠》系列包含近百幅人物肖像画。该系列用辛辣讽刺的手法描绘了同时代的一些名人。在这幅讽刺画中,画家突出了雨果的额头,这位富有思想的作家坐在自己的作品堆上,背靠着巴黎圣母院,其脚边装满金子的保险箱表明雨果的成功为他带来了大量的财富。左下角的两栋建筑是圣马丁门剧院和法兰西剧院,意在暗示雨果的戏剧创作生涯;而右边是法兰西文学院,寓意着雨果最终当选为文学院院士。这幅画主要讽刺的是作为浪漫主义先驱人物的雨果,画面上方的女巫暗指《东方集》中最著名的诗篇《灵魔》(《Les Djins》)。

爱斯梅拉达

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 木板油画 60 x 38.7 cm自出版以来,《巴黎圣母院》一直是十九世纪众多艺术家心中的灵感源泉。小说中牵着小山羊、随着手鼓起舞的女主人公爱斯梅拉达则是最受艺术家青睐的角色。在不同的作品中,爱斯梅拉达的服饰各有不同。在雨果原文的描述中,少女身着短裙,这与尤斯塔许·莫林(Eustache Morin)在小说问世后不久所创作的爱斯梅拉达版画如出一辙。在罗耶尔的这幅作品中,爱斯梅拉达身穿长裙,其款式 取自另一位画家卢克-奥利维尔·梅森(Luc-Olivier Merson)于1889年为《巴黎圣母院》所作的插图。作为十九世纪末法国艺术领域的代表人物之一,罗耶尔的作品深受梅森影响。

那是卡西莫多在掏乌鸦的巢窠,《巴黎圣母院》第四卷第三章

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 墨水画 25.7 x 20.2 cm虽然维克多·马松需要打理家族企业,但他倾心于艺术,并孜孜不倦地进行艺术创作。马松对文学充满热情,并经常从他喜欢的文学作品中寻找创作灵感。1868年,他为《巴黎圣母院》创作了一整套插图,该作品见证了小说经久不衰的影响力和在文学领域中的地位。在这一时期,浪漫主义重新回归大众视野,并滋养了整整一代艺术家。 维克多·马松的绘画注重运用光线和阴影之间的交错,使得作品明暗对比明显、直击人心。在这幅作品中,作者不满足于仅仅表现敲钟人卡西莫多跨坐在巨钟上的画面,而是用了更多精力去描绘卡西莫多像杂耍一般于失重的状态下悬吊在半空中掏乌鸦的巢窠。在雨果的眼中,卡西莫多这一怪诞的人物形象的血与肉早已与大教堂融合在一起:卡西莫多是怪诞,大教堂是崇高,而二者的结合则构成了雨果心中的浪漫主义。

“风浪”或“我的命运”

绘画 / 墨水、水粉 17.4 x 25.9 cm“我在这张硬纸的反面信笔涂鸦,画出我的命运,在波涛汹涌的大海上经受风吹浪打的一条小船,被打得晕头转向,飓风、巨浪一一袭来,但还冒出一点点被风驱散的烟,人们称之为光荣,而这正是他的力量。”雨果不仅用文字,也用画笔描摹海洋,并以此隐喻自身,为画作题名“风浪”或“我的命运”。

东方景观

绘画 / 牛皮纸墨画 20.5 x 20.8 cm1834年在与朱丽叶·德鲁埃的夏季旅行途中,维克多·雨果开始了他的绘画生涯。同时他还创作漫画,以博孩子和亲朋好友一笑。他的旅行随笔画大多可以看作是旅行记录,记录下他曾去过的地方,但1837年创作的旅行画作则第一次融入了想象的成分,他把这些作品都送给了朱丽叶。雨果笔下的景观尽是沙漠般的旷野,如梦境一般,偶有几栋奇特的东方建筑——这些建筑的外观融合了波斯清真寺和俄罗斯球顶教堂,但建筑的铭文有时却是模仿中国汉字!此外,雨果通过打乱建筑物的比例突出了作品的梦境感:例如加入一个跟建筑物一样高的中国雕像或朱丽叶最喜爱的小瓷饰品等。

“圣-桑普森”(或《凝视着风暴的渔夫之妻》)

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 牛皮纸墨画 8.9 x 14.3 cm雨果的绘画技巧越来越复杂。即使他如中国文人一般一直使用墨水作画,他的绘画技巧却糅合了不同笔触和线条,变得尤为复杂精巧。此外,雨果还试图在作品中融入情感和梦境感,一幅画宛如一出戏剧,带给人视觉上的幻想。 然而,雨果却鲜少将其绘画作品同文学作品联系起来,而且从不为自己的文学作品作画。唯一的例外大抵是他写作《海上劳工》时创作的一系列小说插图了。《海上劳工》的情节发生于雨果因流放居住了十五年之久的根西岛,而《圣-桑普森》(或《凝视着风暴的渔夫之妻》)正描绘了小说主人公生活的地方。这幅画描绘了暴风雨来临之际,一位面露忧色的女性焦急地盼望着渔夫丈夫的平安归来,而画家通过对海天之际光与影的处理手法和对女性柔弱无力的描绘增强了场景的哀怨凄婉之感。

平原上的城市

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 墨水、水彩、水粉画 11.4 x 18.4 cm虽然雨果的一些画作已经被再版印刷,但他并不希望将自己的画作公之于众,在他心里,这些画作都是自己为朋友和家人创作的私人作品。他喜欢在新年之际将自己亲手创作的画当作贺卡赠送给朋友们,有时则受普通贺卡的启发,在作品上自创签名,这些大写字母则变成了作品的组成部分。被他当作“贺卡”赠送出去的这些画作通常也都有固定的主题:一个城堡(如中世纪城堡,例如莱茵河城堡)或平原城市的全景,正如这幅画中的景观,而大写的“维克多·雨果”字样则成了画面的点缀。 《平原上的城市》没有颜色也没有像其他成品一样注明日期,因此这可能是一幅未完成的作品,且没有确切的收画人。尽管如此,通过这幅作品的笔触和点墨,我们仍可以感受到雨果作为画家的非凡天赋和丰富的想象力。

《莱茵河》扉页

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 墨水、木炭和水粉画 21.3 x 11.8 cm这幅画完成于雨果流亡期间,此时,1839年至1840年完成的旅行随笔集《莱茵河》早已出版。据推测,同《历代传说集》扉页一样,《莱茵河》扉页也具有双重性质。这幅画的格式非常接近《莱茵河》原版格式,但目前我们尚不得知为何这幅画被单独保存,也不知晓这幅画是否为雨果送给保罗·默里斯的礼物。 在莱茵河畔的漫步极大地激发了雨果的想象力,进而促使雨果开始一系列绘画创作。矗立于河岸岩石山峰上的中世纪城堡具有强烈的雨果风格,一直是雨果最钟爱的主题之一。在这幅画中,雨果有意识地用红色的“维克多·雨果”字样和一串树叶将作品分成上下两部分,上半部分是一个城堡,下半部分的三个城堡被围在一个框内,就像是雨果给这三个城堡画了一个画框。

维克多·雨果在泽西岛的“流亡者岩石”上

维克多·雨果:天才的内心 摄影 / 盐纸相片 9.7 x 7.1cm雨果流亡早期,发明于1839年的摄影还是个新鲜事物。1852年至1854年,雨果的儿子夏尔·雨果和陪同雨果流亡的密友奥古斯特·瓦格里计划制作一本关于海峡群岛的摄影集,但当时的出版技术并不成熟,因此该项目暂时搁置。尽管如此,两人仍用镜头记录下了流亡期间的一些珍贵回忆和人物。在众多照片中,这张由夏尔拍摄的雨果站在“流亡者岩石”上的照片无疑是最出名的——站在岩石上可以远眺法国海岸,因而得名“流亡者岩石”。照片中老人的孤独身影打造出一位踽踽独行、政治信仰坚定的爱国者形象。

维克多·雨果坐像

维克多·雨果:天才的内心 摄影 / 蛋白印相 25.4 x 19 cm埃德蒙·巴科是一位摄影师,他曾从诺曼底专程赴泽西岛帮助被流放的人,在那里与雨果相识,并将摄影技术教授给夏尔·雨果。1862年,雨果将 “高城居”装修改造成一件真正的艺术品之后,邀请埃德蒙对房屋进行拍摄。借此机会,埃德蒙拍摄了一系列雨果像。这些雨果肖像均用黑色作为背景,以突出人物形象。这张照片拍摄于1862年6月28日至7月7日之间,记录下早期雨果蓄须时的样貌,之后这张照片随着《悲惨世界》的出版公之于众,留胡子的雨果形象逐渐被人们熟知。

云雀

维克多·雨果:天才的内心 摄影 / 蛋白印相 24.2 x 15.8cm《悲惨世界》发行第一版时,雨果并不希望给小说加入插图,因此直到通俗版本才有插图。1862年,《悲惨世界》的成功势如破竹,画家古斯塔夫·布里翁萌生了为小说创作一系列独立插图的想法。从四月至七月,布里翁创作了25幅插图,并用摄影这种更新式、便宜、快捷的手法,而非版画的形式进行复制。插图共三个版本,可单独售卖也可整套购买,其中两个版本分别与比利时和法国版的《悲惨世界》小说格式相同,方便读者将小说与插图对应阅读。布里翁的插图销量猛增,引起了《悲惨世界》小说出版社的嫉妒,扬言要瓜分插图利润,否则将禁止插图发售。雨果盛赞布里翁版的插图栩栩如生、与人物设定相契合(除芳汀和沙威的肖像外),而这一版的小说人物形象也沿用至今。

《食报》第337期

维克多·雨果:天才的内心 版画 / 版画印刷 34.2 x 27.8 cm画家安德烈·吉尔非常崇拜雨果,他笔下的雨果漫画作品大多都是赞扬雨果的。即使为了迎合大众和媒体的需求而做了一定程度的幽默处理,在他的作品中雨果的形象仍然慈祥可亲。安德烈·吉尔对雨果的每部作品都非常期待,因此,1874年雨果发表《九三年》后,他将雨果描绘成一位雕塑家,而丹东、罗伯斯庇尔和马拉则是他手下的雕塑品。雨果的口袋里有一个小女孩,人们可以轻易认出来这个小女孩正是小说人物弗莱莎的小女儿乔治特,而乔治特正在马拉雕塑上写着一些孩童稚语。

维克多·雨果和孙子乔治、孙女让娜

维克多·雨果:天才的内心 摄影 / 蛋白印相 13.8 x 10.2cm儿子夏尔和弗朗索瓦-维克多于1871年和1873年相继去世后,一直宠爱孩子的雨果寄情于夏尔的孩子乔治和让娜。雨果负责孙辈们的教育,并与他们一起分享生命中的每个时刻:一起画画,给孩子讲故事,每天一同吃晚餐……1877年雨果出版诗集《祖父乐》,表达了对孙辈的爱护。这张照片中,雨果居中,孙子和孙女陪伴两侧,成为公众心目中典型的祖父雨果形象。

朱丽叶·德鲁埃画像

维克多·雨果:天才的内心 绘画 / 布面油画 36 x 31 cm1833年,朱丽叶·德鲁埃饰演雨果剧作《吕克蕾丝·博尔日亚》中的人物,两人相识并迅速坠入爱河。这段感情一直持续了五十年之久。朱丽叶一生都在等待雨果,而后者则并不希望破坏原有的家庭。朱丽叶习惯每天给雨果写至少一封信,讲述每天的爱恋和日常琐碎,这10000多封信成为了名副其实的文学丰碑和了解雨果生活的宝贵渠道。直到1872年底垂垂老矣时,朱丽叶才得以与雨果住在同一屋檐下,并尽心照料雨果的日常起居。1883年5月11日,朱丽叶因癌症逝世,这幅画像完成于她去世前不久。她看起来很憔悴,平静的面容下难掩痛苦。自然主义大师朱尔·巴斯蒂安-勒帕吉敏锐地捕捉到了朱丽叶的这种状态,描绘出了她面对死亡时表现出的尊严,使得这幅肖像画成为朱丽叶最感人至深的画像。

维克多·雨果半身像

维克多·雨果:天才的内心 雕塑 / 铜像 63 x 56 x 65 cm奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)非常崇拜雨果,希望为他做一尊半身像,然而由于年事已高不能长时间固定姿势,雨果拒绝了这一邀请。同时,雨果常邀请罗丹做客并允许他为自己画像,因而后者能画一些雨果的速写图,并以此为原型于1883年完成了第一尊雨果半身像。1889年,罗丹接受委任创作一尊雨果纪念碑摆放在先贤祠内,但1897年作品完成时却被摆在了卢森堡公园。罗丹对作品精益求精,一直不断对半身像作修改,因此这尊半身像得以从纪念碑中分离出来。这尊半身像中的雨果头向前倾,作沉思状。这尊铜像也许是雨果最让人印象深刻的形象,因为它见证了伟大的雕塑家与伟大的文学家,两个最伟大灵魂的碰撞。